Все, что надо, я проделал: Полчаса глазел, как негры, Зверски дергая задами, По помосту дули вскачь… ……………………… Дотащился до зверинца… На площадке голой спали Львы, брезгливо повернувшись К пестрой публике спиной. В ров жираф забрался тощий И, как нищий, клянчит пищи… Я облатку аспирина Сунул в рот ему, смутясь…

(«Колониальный день», 1931) Все не так, как надо. Только один объект вызвал искренний восторг поэта: копия храма Анкор-ват, посвященного богу Вишну, в натуральную величину (оригинал в Камбодже). Грандиозная постройка напомнила Александру Михайловичу о его заветной мечте: «Обошел я храм Анкорский… / Ах, пожить бы в этом храме / Одному недели три!»

Этот юмористический отчет появился в «Колониальном» выпуске «Сатирикона», а под ним был напечатан портрет Микки, стилизованный под индийский, с точкой во лбу. Микки был и на обложке в весьма сатирическом и не совсем приличном виде: не будем его компрометировать описанием. Судя по всему, фокстерьер Черного был легендой «русского Парижа» и, подобно Микки I, украшавшему собой «Иллюстрированную Россию», становился элементом фирменного стиля «Сатирикона».

К лету 1931 года журнал Корнфельда уже отправлялся в Германию, Австрию, Голландию, Данию, Турцию и другие страны русского рассеяния. Пресса захлебывалась рекламой и бодрыми прогнозами, но… «Сатирикон» тихо скончался в октябре того же 1931 года на 28-м номере. Причины этого, по нашему мнению, были и объективные, и субъективные.

Прежде всего, «новое старое» начинание Корнфельда возникло не в лучшие времена. Финансово-экономический кризис. Великая депрессия. Напряженная международная обстановка: по ту сторону Рейна уже маршировали нацисты. Было как-то не до смеха. Впрочем, и первый «Сатирикон», стартовавший в 1908 году, заставлял многих пожимать плечами: до юмора ли?

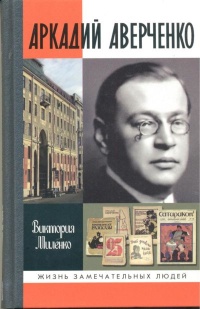

Полагаем, что провал был предрешен и потому, что главного козыря старого «Сатирикона» — слаженного коллектива молодых, талантливых и остроумных людей — не было, как не было и редактора Аверченко.

Что представляли собой к этому времени бывшие сатириконцы, приглашенные в новый проект? Владимир Александрович Азов, в прошлом знаменитый питерский критик-эстет, теперь был старым, больным, раздавленным и обозленным человеком, слишком долго, до 1926-го, жившим «под большевиками». Печальное зрелище являл собой Валентин Горянский, по словам современника, «полуслепой», «вечно голодный, вечно оборванный» (Любимов Л. На чужбине. Ташкент: Узбекистан, 1965. С. 204). Сергей Горный, живущий в Берлине, никак не мог оправиться от штыковой раны в живот. Вернуть дух «Сатирикона» всем этим людям было не под силу, как не под силу вернуть свою молодость. Да и нельзя войти в одну воду дважды. Это поняла лишь проницательная Тэффи, отказавшаяся участвовать в новой затее.

Об остальных многочисленных сотрудниках и говорить незачем. Сам Дон Аминадо писал, что «были привлечены академики, лауреаты, переводчики, беллетристы, поэты, и даже земские статистики, и приват-доценты», которые «сами произвели себя в юмористы».

На должной высоте, по нашему мнению, была только художественная сторона издания, в котором отметились такие старые сатириконцы, как Мстислав Добужинский (ему принадлежало авторство фирменной шрифтовой надписи «Сатирикона»), Иван Билибин, Александр Яковлев, Александр Бенуа, Юрий Анненков, ставший ведущим художником парижского «Сатирикона» и работавший под псевдонимом А. Шарый.

Словом, чуда не вышло. Что касается «А. Черного», то он не успел напечатать в «Сатириконе» большую и глубокую сатирическую поэму «Кому в эмиграции жить хорошо», над которой начал работать в 1931 году. Поэма по сути стала венцом всего творчества нашего героя, ибо после нее он уже не создал ничего значительного. Публикация поэмы началась в двадцатых числах октября 1931 года в «Последних новостях» (не самый подходящий формат).

«Кому в эмиграции жить хорошо» — это коллекция человеческих документов, добывая которые, автор явно интервьюировал соотечественников. И это Саша Черный, не выносивший излияний души! Видимо, прожив десять лет в эмиграции, он почувствовал в этом необходимость. Некоторые персонажи поэмы легко узнаваемы: в четвертой главе мы встречаемся со старушкой-экономкой из усадьбы в Гресси, а в пятой — с доктором Унковским, вернувшимся из Африки. Они не названы, но если мы догадались, то современники и подавно.