На стекла вечности уже легло Мое дыхание, мое тепло.

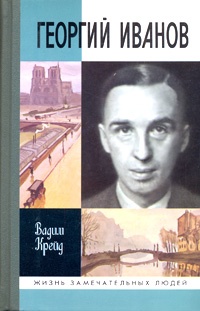

Именно об этих стихах восторженно отзывался в своих мемуарах отнюдь не склонный к излишней сентиментальности Георгий Иванов:

«Я прочел это и еще несколько таких же „качающихся“, туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце:

– Почему это не я написал?»[106]

Стихи Мандельштама, которые так поразили Георгия Иванова, вошли в уже упоминавшуюся дебютную подборку поэта, напечатанную в девятом (июль – август) номере «Аполлона» за 1910 год. Эта подборка обратила на себя внимание многих читателей. «Еще в отцовской библиотеке, – вспоминал сын Леонида Андреева – Вадим, – в одном из номеров „Аполлона“ я прочел стихотворение „Имею тело – что мне делать с ним…“, которое меня поразило неприятным оборотом „имею тело“ („имею тело“ было впоследствии заменено „дано мне тело“) и удивительным, похожим на мертвую зыбь, ритмом, от которого нельзя было отвязаться: помимо воли отдельные строчки возникали в сознании, как цветы в густой траве».[107]

Мандельштам в это время проживал в берлинском пригороде Целендорфе. В Петербург из Германии он вернулся в середине октября 1910 года. На границе с Восточной Пруссией Мандельштам был задержан из—за просроченного паспорта. От Двинска ехал безбилетным пассажиром в кондукторском купе, так как потерял кошелек с железнодорожным билетом. Недаром еще тенишевский учитель Мандельштама по арифметике отмечал в своем отзыве о мальчике: «…слабая сторона его – рассеянность».[108]

Гейдельберг Мандельштам навсегда покинул гораздо раньше: еще в начале весны 1910 года. Потом были кратковременные поездки в Италию и Южную Швейцарию. Из воспоминаний Евгения Мандельштама: «Мы с Осипом много бродили по альпийским лугам Беатенберга, любовались снеговыми вершинами, раскинувшимся внизу озером, видом чистенького игрушечного городка Интерлакена. Здесь, в Беатенберге, мы были как бы отрезаны от мира. Ведь наверх дорог не было и поднимались на фуникулере, которого в России почти нигде тогда не было. Хорошие это были дни, и Осип, перед которым только что открылась дорога в жизнь, был улыбчатым и потом не раз вспоминал о Беатенберге».[109]

Больше за дальними рубежами отечества Мандельштаму не суждено было побывать никогда.

В 1910 году от скоротечной чахотки умер Синани—младший. «Умирая, Борис бредил Финляндией, переездом в Райволу и какими—то веревками для упаковки клади. Здесь мы играли в городки, и, лежа на финских покосах, он любил глядеть на простые небеса холодно удивленными глазами князя Андрея» («Шум времени»; ГУ:383). В Мандельштамов—ском стихотворении «Слух чуткий парус напрягает…» (1910), которое, по всей видимости, было навеяно кончиной Бориса Синани, взгляд на «простые небеса» передоверен самому поэту (в юности отличавшемуся слабым здоровьем), – через смерть друга еще раз ощутившему хрупкость и недолговечность собственной жизни:

Слух чуткий парус напрягает, Расширенный пустеет взор, И тишину переплывает Полночных птиц незвучный хор.

Я так же беден, как природа, И так же прост, как небеса, И призрачна моя свобода, Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный И небо мертвенней холста; Твой мир болезненный и странный Я принимаю, пустота!

Март—июль 1910 года Осип Мандельштам провел в финском местечке Ханге. Здесь, в июле, он познакомился с тридцатилетним учителем математики, знатоком духовной музыки и секретарем петербургского Религиозно—философского общества – заседания которого Мандельштам будет иногда посещать – Сергием Платоновичем Каблуковым.