(из к/ф «Высота»)Среди пятидесяти ролей Николая Рыбникова – Василий Денисов в «Войне и мире», капитан Тарасенко в «Нормандии – Неман», три разноплановые роли в фильме «Разбудите Мухина».

В фильме режиссера Константина Воинова «Дядюшкин сон», по одноименной повести Достоевского, Рыбников сыграл одну из ведущих ролей – Павла Мозглякова, обывателя уездного городка Мордасова. Персонаж этот, комедийный (точнее, с претензией на юмор и остроту) и в то же время вызывающий отвращение (Мозгляков жаден), был, конечно, не во вкусе Рыбникова. Но в трагикомической истории о том, как непомерная алчность обернулась жестоким надругательством над человеком, было что играть. И Рыбников-актер блеснул здесь до того скрытыми для зрителя гранями своего дарования.

Многогранность своего таланта ему пришлось доказывать, тогда как уже в институте никто не сомневался в широком диапазоне его актерских возможностей: от Дон Жуана и Жюльена Сореля – до «мощного властелина судьбы», «державна полумира» Петра I…

Однако… однако нельзя не признать справедливость того, что в историю отечественного кино он навеки вписал не типаж, нет, а рабочего человека, своим духовным строем и мироощущением олицетворившего свое время.

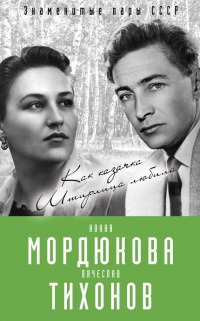

Но все дело в том, что сам Николай Рыбников – не Саша Савченко, с которым его упорно отождествляют. Как Бабочкин – не Чапаев, Ульянов – не Жуков, Петр Алейников – не Ваня Курский.

Здесь имеет место некая аберрация зрения, для актера не безобидная. Был такой фильм – «Опасное сходство». Так вот, и это сходство – опасное.

Рассказывают, к примеру, что, когда Алейников появился перед зрителями в роли Пушкина (которого, кстати, он играл превосходно), зал встретил его добрым смехом. Еще бы: переодетый Ваня Курский!

Ульянов вынужден был всем терпеливо объяснять, что он не маршал Жуков, что он совсем другой.

(Я, имевшая счастье долгое время общаться с Михаилом Александровичем, подтверждаю: при всех его высоких театральных постах – никакого маршальского жезла в руке.)

У Рыбникова схожее с Савченко есть: Николай был старшим братом в семье, воспитывал младшего, помогал матери, рано пошел работать… Но дальше их «пути» расходятся. Это не в упрек замечательному парню Саше Савченко, а к вопросу о тождестве героя и актера.

О том, каким был Николай Рыбников, рассказывает его близкий друг Олег Исаакович Чертов:

«Я познакомился с ним в 1952 году, когда он только что окончил ВГИК и еще не был знаменит.

Я жил тогда на Новорязанской улице, увлекался шахматами и ходил играть в шахматный клуб сада им. Баумана. Однажды, это было воскресенье, я пришел в клуб, расставил фигуры на доске в ожидании партнера, и тут появился в комнате какой-то молодой человек. Поздоровался, постоял немного в нерешительности и спросил:

– Можно, я сыграю с вами?

– Пожалуйста, с удовольствием!

Мы представились друг другу, и он объяснил, что приехал к девушке (девушкой той была Алла Ларионова, жившая неподалеку, – конечно, в тот раз ее имя названо не было), но ее не оказалось дома. За разговором выяснилось, что он тоже одержим шахматами, что в своем родном городе Сталинграде он был чемпионом среди юношей по шахматам.

Я и подумать не мог, что это случайное знакомство за шахматной доской с Николаем Рыбниковым перерастет в большую, на всю жизнь, дружбу».

Я еще не раз обращусь к воспоминаниям Олега Чертова. С этого же начала для того, чтобы читатель почувствовал в Рыбникове человека незаурядного интеллекта. При всей своей занятости Рыбников, об этом тоже свидетельствует Чертов, очень много читал. Так что кто такой Блок, он знал – опять же, к вопросу о тождестве актера и героя.

Он обладал знаниями во многих областях, многим увлекался. Часами просиживал за шахматной доской. Его интересовали космос, астрономия, космические полеты. Снявшись в фильме «Хоккеисты», стал заядлым болельщиком хоккея (помимо футбола, естественно), в дни матчей пропадал на стадионе. Одним из первых привез из-за границы кинокамеру, освоил ее и, не жалея сил и времени, без конца снимал близких, особенно дочерей, и друзей. За границей прежде всего покупал книги – себе и друзьям в подарок, собрал богатую домашнюю библиотеку. Знал, какие в какой стране музеи, и не пропускал возможности их посетить. И вообще, если уж чем увлекался, стремился доходить в этом деле, говоря словами Пастернака, «до самой сути».