Ознакомительная версия. Доступно 7 страниц из 34

перед остальными богатырями князя Владимира, ведь именно он побеждает Соловья-разбойника.

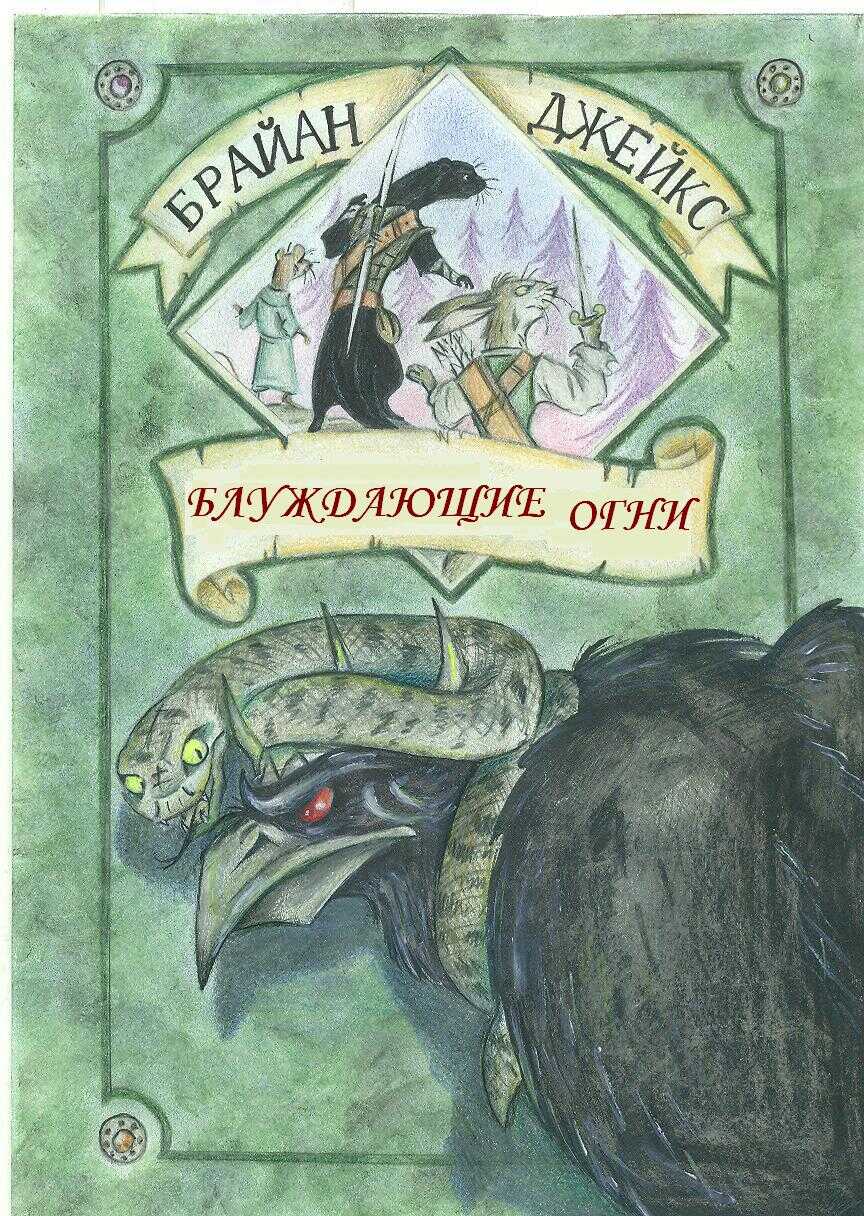

Иллюстрация Ивана Билибина к сказке «Царевна-лягушка».

Российская государственная библиотека

Стрелял Илья гусей да лебедей,

Стрелял малыих перелетных серых утушек,

Он не мог убить ни гуся, ни лебедя…[127]

Татьяна Бернштам приходит к выводу, что глагол «не мог» здесь означает «не хотел», то есть он намеренно удерживал себя от каких-либо контактов, чтобы сохранить силы для подвига.

В песнях «пустить стрелу, подбить лебедушку» означало взять девушку в жены[128]. Мотив смерти присутствует в свадебных песнях, когда жених сравнивается с охотником, а «воля-красота» девушки-невесты – с уточкой или лебедью. Но участь последней незавидна: «У ней крылышки ощипаны, / У ней ноженьки обломаны»[129]. Лебедушка теряет перышки, ломает ноги и попадает в руки охотнику – отголосок обряда перехода и временной смерти, о которых писал Владимир Пропп[130].

Стрела младшего царевича упала не «на двор», где могла бы жить обычная невеста, дворянская или боярская дочь; она угодила в болото, и там ее поднимает лягушка. Болото в пространстве сказки, как и лес, место сакральное. В болотистой местности нет и не может быть дорог, поэтому она создает ощущение изолированности, отчужденности от обычного человеческого жилья. Болото считалось не просто опасным – особым пространством, по которому «нельзя ни ходить, ни ездить». Это не суша и не вода, а только кажется то тем, то другим. Вероятно, поэтому болото в архаическом понимании было священным местом, наделенным уникальной силой, связывающим мир живых с миром мертвых.

В похоронных обрядах сохранились представления о том, что человек после смерти преодолевает водную преграду. Еще в древнерусских поучениях с укоризной говорилось, что язычники «творят мосты по мертвым», но обычай настилать мостки через топкое место или ручей в память об умерших бытовал до ХХ века. В псковских землях погребальные носилки с умершим клали так, чтобы они становились как будто мостиком через ручей, что еще явственнее передает желание помочь покойнику благополучно перейти в мир иной.

Любая переправа в сказках – отражение погребальных обрядов. По одной из версий, появление сказочного Калинова моста объясняется тем, что вязанками калинового хвороста укрывали часть болота – заповедной территории, – чтобы безопасно по ним ходить. Восточные славяне верили, что эти настилы служили добрую службу и живым и покойным[131].

О том, что болото служило связующим звеном между мирами, свидетельствуют ритуальные котлы и кубки, найденные в топях на территории Шотландии, Уэльса и Ирландии. Исходя из кельтской мифологии, такие котлы могли как символизировать королевскую власть, так и дарить мудрость человеку, который выпьет сваренное в них зелье. Более того, на Гундеструпском котле (ок. I в. н. э.) есть сцена, где мертвые возвращаются к жизни после погружения.

Но в трясину опускали не только ценные ритуальные предметы. В топях сейчас находят так называемые «болотные мумии» – останки людей, умерших тысячелетия назад. Часто их приносили в жертву богам, чтобы защитить границы и племена, живущие на близлежащих территориях[132].

Похоронные причитания содержат те же образы, что и сказки, повествующие об инициации:

Уж ты пойдешь, сердечно дитятко,

Пойдешь по тем путям-дороженькам,

По лесам да по дремучим,

По болотам по седучим…[133]

Можно также вспомнить, что в сказке «Гуси-лебеди» главная героиня говорит Бабе Яге: «Я по мхам, по болотам ходила…»

Тема блуждания по «болотам зыбучим» прослеживается в переходных обрядах, связанных с совершеннолетием. Подобно лесу, который почти во всех восточнославянских сказках называется «дремучим», болото ассоциировалось с возрастной инициацией, временной смертью, похожей на дрему – состояние, близкое и ко сну, и к бодрствованию. В пример можно привести игру «Дрема»: в ней ведущий «дремал» внутри круга, а хоровод песней «пробуждал» его и призывал выбрать того, кого он хотел бы поцеловать. Это отголосок древних обычаев, в которых девушки и молодые люди могли вступать в брачные отношения только после инициации[134].

Но Царевна-лягушка, хоть и готова к замужеству, живет на болоте в полнейшей изоляции. Этот мотив затворничества объясняют традиции: просватанную девушку не пускали даже к колодцу за водой. Она находилась в пространстве родительского дома, в уединении, уже не посещала девичьи посиделки, не смеялась, одевалась в старую темную одежду, а порой и покрывала голову черным платком. Так и героиня сказки одета в «кожух», имеет неказистый вид лягушки-квакушки. Почему же Иван-царевич все-таки женится на ней? Дело в том, что лягушка, способная давать без числа икринок, то есть производить большое потомство, в любой мифологии символизирует плодовитость. Архаичный человек считал это очень важным свойством.

У восточных славян образ лягушки был частью традиционной вышивки на предметах быта, например подзорах и полотенцах, а также на деталях женского костюма. Как символ плодовитости лягушка появлялась и в вышивке на головных уборах, которые носили молодые женщины до рождения первых детей[135].

Иллюстрация Ивана Билибина к сказке «Царевна-лягушка».

Российская государственная библиотека

Ивана-царевича не смущает внешность невесты: он видит в ней свою суженую – ту, что в его традиционных представлениях предназначена ему судьбой. Да и как может быть иначе, если он действовал по слову и с благословения отца?

Ее сущность наполовину незрима для главного героя: он видит создание из иного мира, а человеческого образа не замечает[136]. Но неопределенность и «невидимость» – как в гаданиях, так и в свадебном ритуале – совершенно нормальны. Здесь прослеживаются параллели со жмурками, в которые играют девушка и медведь.

Лягушки и жабы появляются в фольклоре везде, где речь заходит об увеличении урожая или семейства, а также о магии. Словацкий масленичный танец, направленный на плодородие полей, изображал спаривание лягушек[137]. А чтобы стать колдуном, считалось, что человек должен был прочитать заговор в бане и проглотить живую лягушку, когда она к нему выскочит.

На лягушонка может подменить младшего из детей царя повитуха, в сказке «По колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре» названная Бабой Ягой[138]. Вариант с лягушонком вошел в «Сборник великорусских сказок Архива Русского географического общества», он был записан в 1882 году в деревне Калямова Орловской губернии[139]. По сюжету царь приглашает к рожающей жене повитуху, на роль которой напрашивается Баба Яга (по тексту – Яги-баба). Трижды она подменяет царских детей – на поросенка, на щенка и на лягушонка, а настоящих царевичей прячет в укромном месте. Она же учит царя посадить царицу в бочку вместе с неудачным приплодом. Царь так и делает, а Бабу Ягу приглашает стать его женой. Из бочки всех вызволяет лягушонок, приказывая ей прибыть к берегу, а на суше – расколоться. Потом они находят настоящих сыновей царицы, а в финале все вместе прибывают к царскому двору, где и остаются жить-поживать. У Александра Афанасьева записано пять вариаций этой же сказки, там Баба Яга подменяет детей на щенков, один раз – на котенка, но нам в контексте «лягушечьей» темы интересна сказка, изданная Алексеем Смирновым. Еще есть поверье, что новорожденного женщина достает из печи, после того как аисты принесли и опустили в печную трубу лягушонка. И аисты, и лягушки связаны с болотом, священной территорией предков. Считалось, что проклятые матерью дети также могут стать лягушками. О женщине, забеременевшей вне брака, говорили, что она объелась лягушек.

Хитра – чародейка

После бракосочетания всех трех пар царь дает задания невесткам, чтобы проверить, насколько они владеют женскими ремеслами. Чтобы обмануть других царевен, лягушка сначала делает все неправильно. При выпечке хлеба она выдалбливает в печи отверстие и через него вливает тесто. В детстве казалось, что Царевна-лягушка смеется над своими родственницами, совершая явные глупости. В этом можно усмотреть не только насмешку над женщинами, которые бездумно повторяют ее действия, но и вредоносную магию: все-таки печь была основой дома и даже ее частичное разрушение не могло не сказаться на благополучии семьи.

В одной из версий сказки Царевна-лягушка показывает другим

Ознакомительная версия. Доступно 7 страниц из 34