Под картинами иногда бывают такие подписи: «неизвестный художник школы такого-то» или «неизвестный художник круга такого-то». Что это значит и в чем разница?

Турист, разочарованный тем, что провинциальный художественный музей – это не Лувр и даже не Эрмитаж Это значит, что стиль неизвестного художника напоминает работы известного и крупного мастера.

Одна из самых сложных задач, которые время от времени встают перед искусствоведами, – это необходимость атрибуции картины. Бывает так, что в музей, который проводит атрибуцию, приносят полотно, о котором почти ничего не известно. Хранилась картина в какой-то семье, была когда-то кем-то куплена или где-то найдена, и вот у владельцев возникает желание или необходимость ее продать. Но не известно ни кто ее написал, ни когда, и, соответственно, даже невозможно представить, сколько она может стоить. Неизвестная картина неизвестного художника может оказаться шедевром кисти великого мастера, а может – ремесленной поделкой художника-самоучки.

И вот эксперты начинают изучать холст, определяя, примерно, когда была написана картина и кем. И если нет подписи или каких-то дополнительных сведений, то ориентируются они на знакомые образцы. Так и возникает определение «неизвестный художник школы такого-то». Картина может быть похожа на работу известного мастера, но внимательному искусствоведу сразу бросится в глаза то, что, например, есть какие-то погрешности в построении композиции или в рисунке. Значит, скорее всего, это чей-то ученик.

Зачастую мы не знаем имен и творческих характеристик всех художников какого-то круга. Не всегда в документах можно найти такую информацию. Отсюда и возникает расплывчатое обозначение «неизвестный художник». Впрочем, иногда случается, что искусствоведческие розыски дают свои результаты, и исследователи находят новые имена и сведения о неизвестных работах уже известных художников.

Так, например, уже в наши дни были открыты провинциальные художники-самоучки Григорий Островский и Павел Колендас, работавшие на рубеже XVIII–XIX веков.

МАСТЕР БЛАГОВЕЩЕНИЯ ИЗ ЭКСА. БЛАГОВЕЩЕНИЕ. ОК. 1442—1445

До сих пор для нас остаются неизвестными большинство иконописцев, работавших на Руси до XVII века. В то время у художников не было принято ставить свое имя рядом с божественным ликом, а монастырские хроники и прочие документы не всегда фиксировали имена живописцев. Нам также неизвестны имена мастеров парсуны, первого светского живописного жанра, возникшего в России XVII века, из которого позднее вырос русский светский парадный портрет. Загадкой остаются и имена очень многих крепостных художников, работавших в многочисленных имениях, разбросанных по всей России. Зачастую это были талантливые и оригинальные самоучки, от которых остались только образцы их творчества и о которых нет абсолютно никакой информации.

Количество неизвестных русских художников снижается к середине XIX века. К этому времени почти не остается имений, где были бы художники-крепостные, о которых ничего не известно. Кроме того, жизнь граждан России второй половины XIX века была уже гораздо лучше задокументирована.

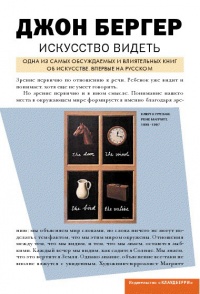

Иногда творческая индивидуальность того или иного художника проявляется настолько явно и отчетливо, что, даже не зная его имени, искусствоведы объединяют все схожие по стилю и сюжетным мотивам произведения под одним условным названием. Так, например, один неизвестный французский художник XV века именуется Мастер из Мулена, а другой – Мастер «Благовещения» из Экса.

58

А все ли художники рисовали автопортреты? Зачем они это делали?

Юный эстет, сравнивающий в альбоме автопортреты Пикассо 1901 и 1907 года Рисуют не все, но те, кто это делает, занимаются своего рода самопознанием.

Автопортрет всегда считался особым жанром в искусстве портретиста. И появился он как отдельный вид портрета только тогда, когда художник стал осознавать себя творцом и задумался о своем предназначении и о своем месте в этом мире.

Особенно жанр автопортрета начинает развиваться в эпоху Возрождения. Это связано не только с изменением в самосознании художника, но еще и с тем, что для того, чтобы нарисовать себя, нужно зеркало или система зеркал, а массовое производство этого столь обычного для нас предмета из стекла началось в Европе только в XIII–XIV веках.

Но писали автопортреты, разумеется, далеко не все художники. В мире искусства существует деление на жанры, и те, кто начинает профессионально специализироваться, например, на пейзажах или натюрмортах, как правило, не имеют желания писать себя, поскольку они вообще не пишут никаких портретов.