Девушка пела в церковном хореО всех усталых в чужом краю,О всех кораблях, ушедших в море,О всех, забывших радость свою… —

проститутки с Подъяческой улицы, гуляя по Невскому с прикрепленными к шляпам черными страусовыми перьями, рекомендовали себя проходящим в качестве «Незнакомок».

Будь этот эротически—мистический блуд только грехом эпохи, дело было бы не страшно. Страшно то, что он в известном смысле был и ее исповедничеством» (Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. Лондон, 1990. С. 317, 318).

Заметим, что характеристика, данная Степуном – «эротически—мистический блуд», – перекликается с определением Ахматовой: «И всегда в духоте морозной, / Предвоенной, блудной и грозной, / Жил какой—то будущий гул».

«Поэма без героя» была для Ахматовой опытом поэтической автобиографии и конечно же «самопознанием». Одна из главных философских идей поэмы, идея двойничества, накладывается на приведенное нами суждение Бердяева о чем—то «двоящемся» в мыслях и людях Петербурга того времени. А «Кто—то… без лица и названья» из «Поэмы без героя» перейдет в «Пролог» и в «тифозном бараке» сядет рядом с койкой на стул, возьмет за руку и расскажет обо всем, что случится в 1946 году. В сцене суда над героиней в «Прологе» он появится за столом президиума в зловещей фуражке с голубым околышком. В заметках к поэме Ахматова подсказывает: «Кто—то без лица и названия, конечно же, тот, кто невидимо сопровождает нас всю жизнь».

Увидев в «Коломбине» – виновнице самоубийства корнета – своего двойника, Ахматова готова взять ответственность за преступление, которое, как она дает понять, является общим: виноваты все гости новогоднего маскарада, все ряженые. Однако, подчеркнуто приняв вину на себя, Ахматова тут же делится ею с Блоком.

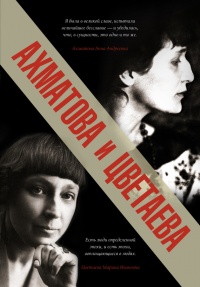

Собирая отзывы о поэме, соотнося и сопоставляя различные точки зрения, Ахматова размышляла о ее феномене в «Прозе о поэме». Некоторые из знакомых по Петербургу, современники и свидетели описанных событий, увидели в поэме стремление «свести счеты» с эпохой и людьми, угадываемыми в персонажах. Не приняла поэму и Марина Цветаева, по—видимому, уязвившая Анну Ахматову своим ироническим замечанием о том, что вряд ли своевременно начинать разговор о Пьеро и Арлекинах в трагический, как оказалось, предвоенный год, когда у обеих были осуждены дети и близкие.