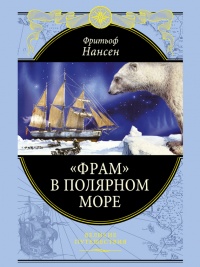

«В последний год жизни у Антона Павловича была мысль написать пьесу. Она была ещё неясна, но он говорил мне, что герой пьесы — учёный, любит женщину, которая или не любит его, или изменяет ему, и вот этот учёный уезжает на Дальний Север. Третий акт ему представлялся именно так: стоит пароход, затёртый льдами, северное сияние, учёный одиноко стоит на палубе, тишина, покой и величие ночи, и вот на фоне северного сияния он видит: проносится тень любимой женщины».

«Подходила весна 1904 года. Здоровье Антона Павловича всё ухудшалось. Появились тревожные симптомы в области желудка, и это намекало на туберкулёз кишок. Консилиум постановил увезти Чехова в Баденвейлер. Начались сборы за границу. Нас всех, и меня в том числе, тянуло напоследок почаще видеться с Антоном Павловичем. Но далеко не всегда здоровье позволяло ему принимать нас. Однако, несмотря на болезнь, жизнерадостность не покидала его. Он очень интересовался спектаклем Метерлинка, который в то время усердно репетировался. Надо было держать его в курсе работ, показывать ему макеты декораций, объяснять мизансцены.

Сам он мечтал о новой пьесе совершенно нового для него направления. Действительно, сюжет задуманной им пьесы был как будто бы не чеховский. Судите сами: два друга, оба молодые, любят одну и ту же женщину. Общая любовь и ревность создают сложные взаимоотношения. Кончается тем, что оба они уезжают в экспедицию на Северный полюс. Декорация последнего действия изображает громадный корабль, затёртый в льдах. В финале пьесы оба приятеля видят белый призрак, скользящий по снегу. Очевидно, это тень или душа скончавшейся далеко на родине любимой женщины.

Вот всё, что можно было узнать от Антона Павловича о новой задуманной пьесе».

И ещё один довольно курьёзный факт. Как известно, Чехов любил собак, внимательно наблюдал за их характерами и повадками. В разное время у Чеховых в Мелихове жили большие чёрные псы Шарик и Арапка и их щенки Мюр и Мерилиз, собака-дворняжка Белолобый, злой гончий Заливай, — и две добродушные и красивые лайки Нансен и Белка. Белые пушистые лайки со стоячими ушами, они были изящны и красивы. Чехову их подарил Н. А. Лейкин. Лайку Нансен Чехов по каким-то одному ему ведомым соображениям звал Жулик — может быть, потому, что лайки по ночам страшно лаяли и по весне вырывали из земли тюльпаны.

Лев Николаевич Толстой также считал необходимым пропагандировать достижения Нансена в России. В «Русских ведомостях» (1908, 2 апреля, № 77) была напечатана статья «В Ясной Поляне. Вечерние курсы», в которой рассказывалось о том, как читал лекцию Лев Толстой в своей «детской» школе:

«Л. Н. подошёл к деревянной перегородке с пришпиленной к ней географической картой и, указав на ней и разъяснив, что такое „северный полюс“, начал читать приготовленную лекцию о знаменитом путешествии Нансена. Л. Н. читал, не повышая, не поднимая голоса, и вообще не тонировал и не подлаживался под детский стиль, но от времени до времени делал пояснительные вставки, что такое „Норвегия“, „полярные страны“ и т. п., и показывал на карте путь Нансена.

Аудитория на этот раз, однако, налаживалась плохо. С одной стороны, самая идея Нансена найти зачем-то какой-то „северный полюс“, очевидно, не захватывала внимания крестьянских детей, а с другой — неугомонившиеся ворчуны нервировали аудиторию своей вознёй и спорами.

Л. Н. продолжал читать о приключениях Нансена, не делая ни одного замечания.

Но местнические страсти вдруг снова вспыхнули и заглушили голос Льва Николаевича.

Он жалостливо взмолился:

— Ой, ребята, вы не даёте заниматься!

Но сейчас же как бы смутился, прервал чтение и перенёс внимание на разрешение спорного вопроса.

Оказалось, что некоторым действительно сидеть негде. Избранных было больше, нежели званых. Но часть аудитории уже заинтересовалась путешествием Нансена и принялась сама устанавливать порядок:

— Тише! Молчите!

И постепенно Нансен начал завладевать общим вниманием. Некоторые фразы и слова из лекции вызывали замечания и оживлённый обмен мыслей.