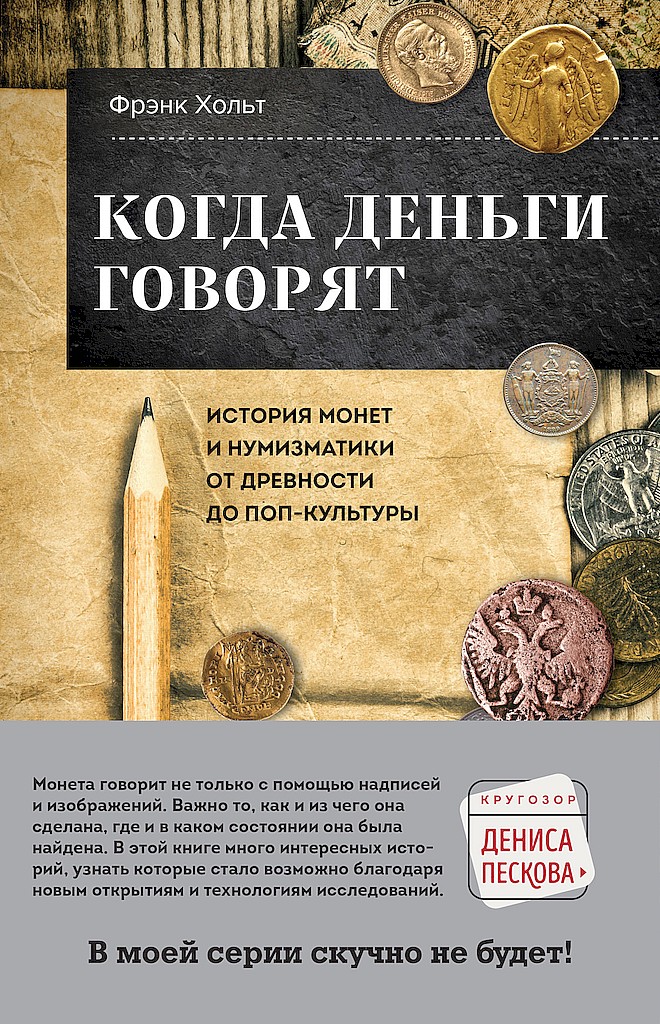

Святослава и Владимира, также при появлении их приписываемыя Русским Великим Князьям, ученою критикою давно уже отнесены к ряду, принадлежащему Царям Болгарским... можно теперь утвердительно сказать, что монета эта (найденная в 1838 году и принадлежащая графу Строгонову — Авт.), ЧЕКАНЕННАЯ ПО ОБРАЗЦУ ВИЗАНТИЙСКОМУ... более ста лет после Ярослава Киевскаго, НЕ МОЖЕТ ОТНОСИТЬСЯ К НЕМУ... вопрос может решиться окончательно только после открытия друтаго подобнаго памятника, поясняющего серебро Ярославле"» [848:3], с. 141-142.

Таким образом, исследователи десятилетиями упорно не хотели верить в легенду о том, что найденные при сомнительных обстоятельствах сначала Мусиным-Пушкиным, а затем Могилянским две серебряные и одна золотая монета (из которых золотая вскоре «потерялась») действительно принадлежали киевским князьям XI века. Чтобы переломить это всеобщее недоверие, необходимы были дальнейшие находки — причем не единичные (которые не помогали), а в больших количествах. И такая находка наконец появилась.

«Другие памятники, поясняющие Ярославле и Владимирово сребро и злато, которых так желали Савельев и Снегирев, были открыты в 1852 году близ Нежина. Со времени открытия Нежинскаго клада... число сторонников русскаго происхождения наших монет постоянно возрастает», — писал И. И. Толстой в 1882 году, см. [848:3], с. 142.

Но даже Нежинский клад подействовал не сразу. «Еще в 1860 году многие придерживались мнения Бекетова, Калайдовича и Шодуара» [848:3], с. 144. То есть считали их не монетами, а медалями, неизвестно где и по какому поводу изготовленными.

Наконец, в 1860 году в Петербурге вышло из печати сочинение хранителя русских монет при Императорском Эрмитаже А. А. Куника «О русско-византийских монетах Ярослава I Владимировича с изображением Св. Георгия победоносца» [848:3], с. 72, 144. И. И. Толстой пишет об этом так: «В 1860 году появился труд г. Куника, ПОСТАВИВШИЙ ВОПРОС НА ПРАВИЛЬНУЮ ПОЧВУ» [848:3], с. 144.

Рассуждения А. А. Куника были следующие.

Куник начинает с мысли, что успехи наук за предшествующие годы расширили взгляд нумизматов и теперь нумизматы стали не такими закоснелыми, как прежде. «Благодаря этому разширению взгляда, и столько-же благодаря счастливому случаю — именно находке Нежинскаго клада в 1852 году, — специалисты стали тверже в своем убеждении, что монета в России чеканилась еще до Татар», — пишет Куник, см. [848:3], с. 145.

Далее Куник сравнивает русских с первобытными народами и пишет, что все они вместо денег первоначально использовали гривны, то есть шейные кольца. «Известно, что золотыя и серебряный шейныя кольца были в употреблении у разных первобытных народов. Известно также, что эти кольца играли роль денег... Находимыя, так называемый Киевския гривенки... составляют как раз половину византийской гривны... Кроме того нам известны еще отрубки... в 1/4 тяжелой гривны (фунта), называемые рублями... Эти-то гривенки и рубли... были в России в течение веков... а в высшей степени вероятно — даже с самаго основания государства — настоящею ходячею монетой... Между тем, — развивает свою мысль А. А. Куник, — недостаток мелкой металлической монеты с определенным знаком ценности, без сомнения, должен был становиться чувствительнее по мере того, как умножалось народонаселение... при Владимире Святославиче возможность битья монеты... была достаточно подготовлена... Брачный союз

Владимира с болгарско-византийской княжной Анной, его знакомство с роскошью цветутцаго Херсона и другие подобные факты были многознаменательны... Как легко было теперь Владимиру попасть на мысль чеканить монету подобно византийским императорам» [848:3], с. 147—148.

«Убедительнее этого, кажется, нельзя доказать возможность существования чеканной монеты в древней Руси», — восторгается словами Куника И. И. Толстой. По нашему же мнению, если пользоваться такими «доказательствами», как у Куника, то можно доказать все что угодно.

Замечание. Обратите внимание, что, по мнению Куника, от шейных гривен, которыми наши предки пользовались с самого основания государства, непосредственно перешли к монетам Владимира и Ярослава. «А как же куфические дирхемы?» — воскликнет читатель. Почему ни Толстой, ни другие нумизматы XIX века ничего не пишут об их повсеместном хождении в Древней Руси? Хотя сегодня об этом знает каждый. Ответ простой: потому что нумизматы первой половины XIX века были еще СОВРЕМЕННИКАМИ чеканки куфических дирхемов. Естественно, им не могла прийти в голову мысль объявить современные им монеты «древнейшими русскими монетами». Это сделали уже следующие поколения историков, в XX веке.

Далее Куник с помощью рассуждений такого же уровня приходит к выводу, что «монеты с именем Ярослава не могут быть приписаны никому другому из русских князей, как Ярославу I Владимировичу... экземпляры с именем Владимира должны быть чеканены очень недолго до или после Ярослава. Если оне чеканены до Ярослава, то должны быть отнесены к отцу его, Владимиру Святому; если позже — то к внуку его Владимиру Мономаху» [848:3], с. 150. Впрочем, Куник быстро определился и «почти тотчас по выходе своего сочинения признал, что оне принадлежат Владимиру Святому» [848:3], с. 150.

В этом, собственно, и состоят все «доказательства» принадлежности «Ярославля сребра» киевским князьям XI века. Неудивительно, что «Граф С. Г. Строгонов и после появления труда г. Куника... НЕ ИЗМЕНИЛ СВОЕГО ВЗГЛЯДА НА МОНЕТЫ ЯРОСЛАВА» [848:3], с. 152. Однако некоторые другие, как, например, граф А. С. Уваров, присоединились к мнению Куника [848:3], с. 151.

Так родилась общепризнанная сегодня теория о том, что «Ярославле сребро» — якобы подлинные русские монеты времен Ярослава Мудрого.

Правда, оставался еще открытым вопрос: почему чеканка таких замечательных древних русских монет полностью прекратилась после Ярослава Мудрого? И. И. Толстой пытается ответить на этот вопрос в духе А. А. Куника следующим образом: «такой причиной могла быть безпорядочная эпоха нашей истории, коснувшаяся всех сторон народной и политической жизни Руси... В это смутное время часто сменяемые князья, может быть, и не заботились о чеканке собственной монеты» [848:3], с. 162.

Полная бессодержательность этого «ответа» ясно показывает, что ОТВЕТА У ИСТОРИКОВ НЕТ.

2.2. КАРТА НАХОДОК «ЯРОСЛАВЛЯ СРЕБРА».

МНОГИЕ МОНЕТЫ БЫЛИ НАЙДЕНЫ ПОЧЕМУ-ТО В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ

На рис. 71 показана карта находок древних киевских монет Владимира, Святополка и Ярослава, а также их «подражаний» (оказывается, есть и такие), взятая из книги А. А. Ильина «Топография кладов древних русских монет X —XI вв. и монет удельного периода» [309:1]. Бросается в глаза, что древние монеты X — XI веков были найдены не только в окрестностях Киева, а также в Польше, Германии и Швеции. То есть — в Западной и Северо-Западной Европе. Однако нетрудно сообразить, что монетные находки — если, конечно,

речь идет о подлинных монетах — должны приблизительно

очерчивать границы того государства и тех земель, где они ходили.

Рис.