следующий раз, я с удивлением слышу, что ее пропустили. «Отчего?» – спросила я. «Ведь она не нравится вам, ну и вы правы, сюита слишком длинна и вся в 3/4 размере». – Можно представить себе, как я сконфузилась.

Но были сочинения, которые он сам любил и очень огорчался, если они не находили отзвука в сердцах слушателей. Так, Четвертая симфония, Третья сюита, его оперы до «Евгения Онегина» были его «Schmerzenkinder» (Дети, причиняющие страдания – нем.), по немецкому выражению, любимые, но непризнанные дети. Как-то он сидел у нас в ложе на одном из представлений «Мазепы», имевшего довольно средний успех. «Алина Ивановна, – повторял он несколько раз с наивным выражением обиженного ребенка, – ведь право же, хорошо. Отчего публике не нравится?» В другой раз Чайковский рассказал, что однажды, в концерте Паделу в Париже, он присутствовал при исполнении своей фантазии «Ромео и Джульетта» и что публика немилосердно ошикала ее. «Никто, к счастью, не знал меня», – прибавил он. «Очень было больно?» – «Ну конечно, очень неприятно, но я утешался тем, что французы вообще туго воспринимают новое, особенно чужое. Глинка до сих пор не признается ими». И все это говорилось спокойно, без горечи, все это давно переболело, а неудача дома, в России, неуспех его оперы доводили его часто до полного отчаяния. После фиаско «Орлеанской девы», разочарованный, убитый композитор, как ребенок, плакал у Направника и все повторял: «Я – бездарность, я – бездарность, клянусь, никогда больше не буду писать опер, это не по мне». Но стоило пережить этот пароксизм депрессии, и отчаяние сменялось приливом новых сил, новых образов, новый сюжет захватывал его – и Чайковский с энтузиазмом принимался за новое творение. Еще более ранняя опера Чайковского, «Кузнец Вакула», не имела того успеха, которого ожидал не только автор, но и все музыканты, познакомившиеся раньше с оперой. Это вообще – обычное явление: никто, даже самый опытный знаток театра, до первого представления не может предсказать судьбу нового произведения. В день первого представления «Вакулы» после последней репетиции, во время которой оркестр сделал ему овацию, Чайковский приехал к нам завтракать, был в приподнятом настроении, рисовал успех в радужных красках – и вдруг надежды не сбылись, публика осталась холодна. Аплодировали, вызывали, но это относилось к любимому автору Первой симфонии, «Ромео», «Бури», и не чувствовалось созвучия между слушателями и оперой, той электрической искры, которая спаивает композитора с публикой. В музыке «Вакулы» очень много красивого: певучие кантилены, интересная гармонизация, оркестровка, но в ней не хватает комической жилки и юмора, а для олицетворения гоголевских образов это необходимо. Любовные воздыхания Вакулы, оркестровые номера, особенно очаровательное вступление к третьему действию, очень красивы, потому что серьезны, а комические сцены вышли у чистого лирика и меланхолика Чайковского тяжеловесны. Единственная действительно комическая сцена – причитание двух женщин по исчезновении Вакулы – имела наибольший успех. После окончания спектакля довольно много народу поехало к Давыдовым. Был и А. Рубинштейн, который, как всегда, составлял центр общества. Чайковский сидел в углу, мрачный, несчастный, и буквально глотал слезы. Видя его состояние, я села так, чтобы заслонить его и защитить от разговоров, расспросов. За ужином он еле досидел. Впрочем, все были заняты Антоном Григорьевичем и мало обращали внимания на подавленное состояние долженствовавшего быть героем вечера композитора. Через несколько дней Петр Ильич оправился, и новые мысли, новые музыкальные образы завладели им и заглушили разочарование.

Боюсь, что читатель вынесет впечатление, будто Чайковский был человек слабый, безвольный. Это неверно. Во всех серьезных, художественных и этических вопросах он всегда поступал твердо, ни на шаг не отступал от того, что считал своим долгом или что подсказывало ему чуткое сердце. Но он был действительно нервнобольной человек: в семидесятые – восьмидесятые годы неврозы были еще мало изучены, не отделены от темперамента, характера, и их не пытались лечить. У него же, в освещении нынешних научных исследований, был определенный невроз, который временами обострялся до невыразимых страданий: жгучая, беспричинная тоска, от которой он никуда уйти не мог, невозможность совладать со своими расходившимися нервами, боязнь людей и сознание, что это состояние недостойно его, что он должен побороть его; это несказанно мучило его и отравляло ему жизнь, которая, казалось, имела все внешние шансы быть блестящей.

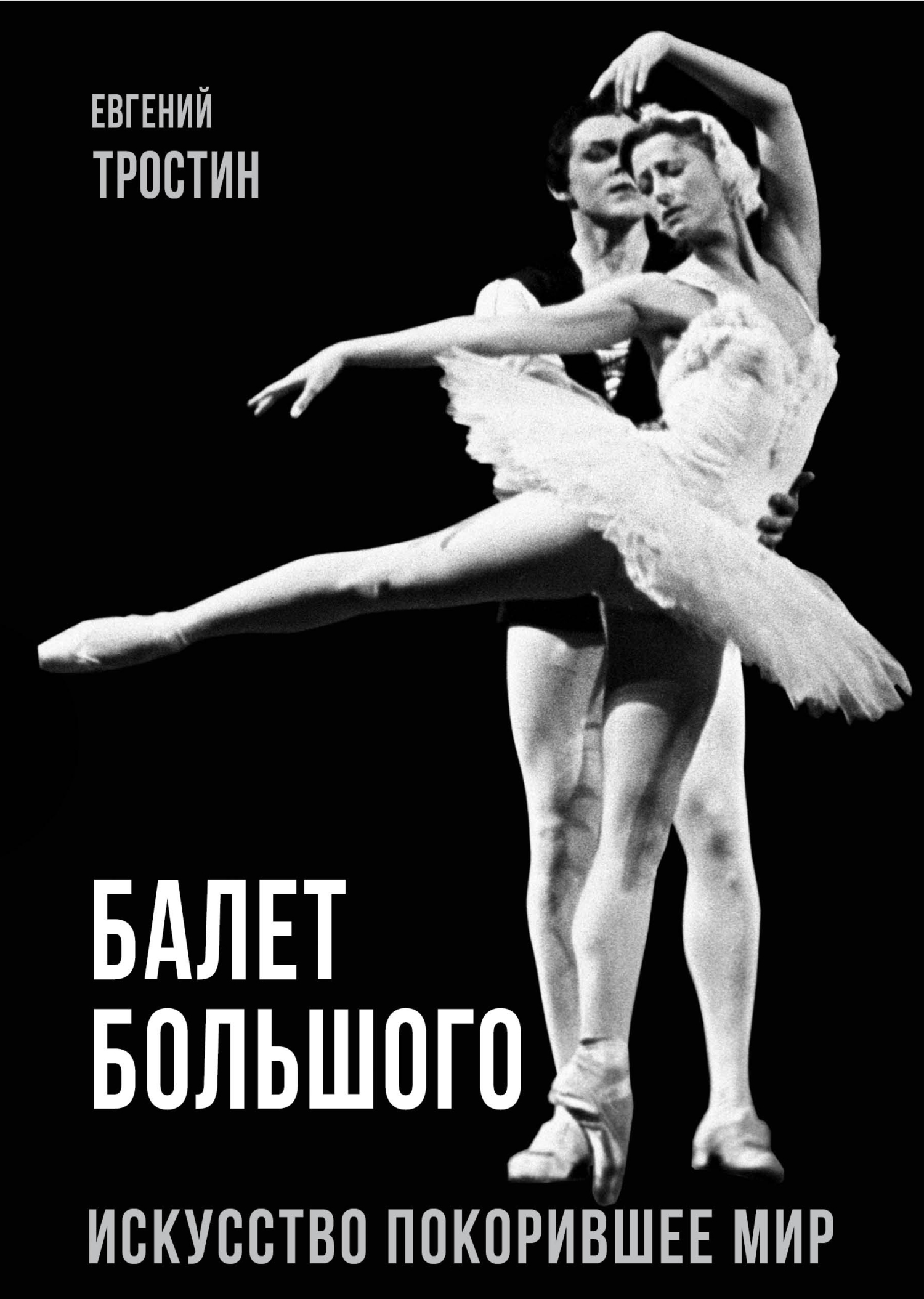

Странной была судьба опер Чайковского: большинство из них имели только то, что французы называют succes d'estime (Почетный провал (успех из уважения) – фр.). Та же опера, которая была написана случайно, не опера, а «картины», не предназначавшаяся для большой сцены – «Евгений Онегин» – до сих пор, после более сорока лет, пользуется неизменной популярностью. В 1877 году летом Н. Рубинштейн попросил Чайковского написать небольшую, несложную оперу для консерваторского спектакля. Чайковский тогда много перечитывал Пушкина и весь был под его обаянием. Ему пришла мысль иллюстрировать «Онегина». Он сам составил либретто и с увлечением принялся за работу. «Не знаю, что выйдет из этого, – писал он брату, – но меня эта работа страшно интересует и, надеюсь, выйдет хорошо». Осенью опера была уже готова, напечатана. В марте 1879 года Н. Рубинштейн поставил ее на консерваторском спектакле, и она сразу завоевала все сердца: голоса были молодые, свежие, ученический оркестр под железной рукой Рубинштейна отлично справился со своей задачей, и Чайковский в первый раз в опере имел большой заслуженный успех. Много меломанов и настоящих артистов (между прочим, А. Рубинштейн) поехали в Москву на это представление, и у всех явилось желание услыхать новую оперу на настоящей сцене. Ю. Ф. Абаза, бывшая певица, большая любительница и знаток, поставила «Онегина» у себя на квартире, с роялем, с такими силами, как Панаева, Лавровский, Прянишников, но этот спектакль был только для небольшого кружка ее знакомых. Позднее музыкальный кружок поставил «Онегина» в довольно большой зале с оркестром из любителей, но даже при таких условиях опера имела большой успех. Наконец, в 1884 году ее поставили на Мариинской сцене. Чайковский прибавил кое-что, усилил оркестр, и опера имела огромный успех. За границей же все газеты нашли сюжет скучным, а музыку считали тягучей и лишенной драматизма.

Шедевр Чайковского в опере, бесспорно, – «Пиковая дама». Нежный по всему своему душевному складу лирик, [здесь] Чайковский достигает высокого драматизма. Первый раз она давалась при дворе. Тут случился комический эпизод. Герман – Фигнер является на сцену почти в самом начале первого действия. Государь приехал, пора начинать, а Фигнера нет. Известно, что роль сестер Фигнера в покушениях на Александра II влияла на отношение царя к любимцу публики: он не любил его и нехотя терпел на сцене, тем более что