в котором он провел только первые два года своей жизни, позднее превратили в музей. В 1967 году дом Королева на Байконуре стал музеем. Посвященные ему монументы впоследствии появились в Москве, Житомире, Киеве, на Байконуре, на стартовой площадке в Капустином Яре и в конструкторском бюро самого Королева. Подмосковный город Калининград (прежнее название Подлипки), где находилось бюро, был переименован в Королев, и еще один монумент возвели на его центральной площади. В честь конструктора были названы улицы в Москве, Киеве, Житомире, Калуге, Виннице, Магадане и на Байконуре, а также океанский корабль и горный пик108. Запечатлевая имя Королева в культурной памяти космической программы, инженеры отвоевывали себе законное место в советской космической мифологии.

Череда катастроф, случившихся в советской космической программе после 1966 года, вызвала ностальгию по славному прошлому, когда во главе программы стоял Королев. Трагическая гибель Комарова во время полета «Союза-1» в апреле 1967 года и гибель Гагарина во время тренировочного авиаполета в марте 1968 года создали ощущение развала в космической программе. Посадка «Аполлона-11» на Луну в июле 1969 года не просто означала поражение в космической гонке, но и добавила к нему унижение109. Эпоху Королева теперь вспоминали как «золотой век» советской космонавтики110. Его имя стало ассоциироваться с честностью, несгибаемой волей, с бескомпромиссной приверженностью безопасности полетов и сопротивлением административному давлению. Его историческая личность приобрела мифологический характер.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/a/a3/Taganrog_Korolev_Gagarin_01.jpg

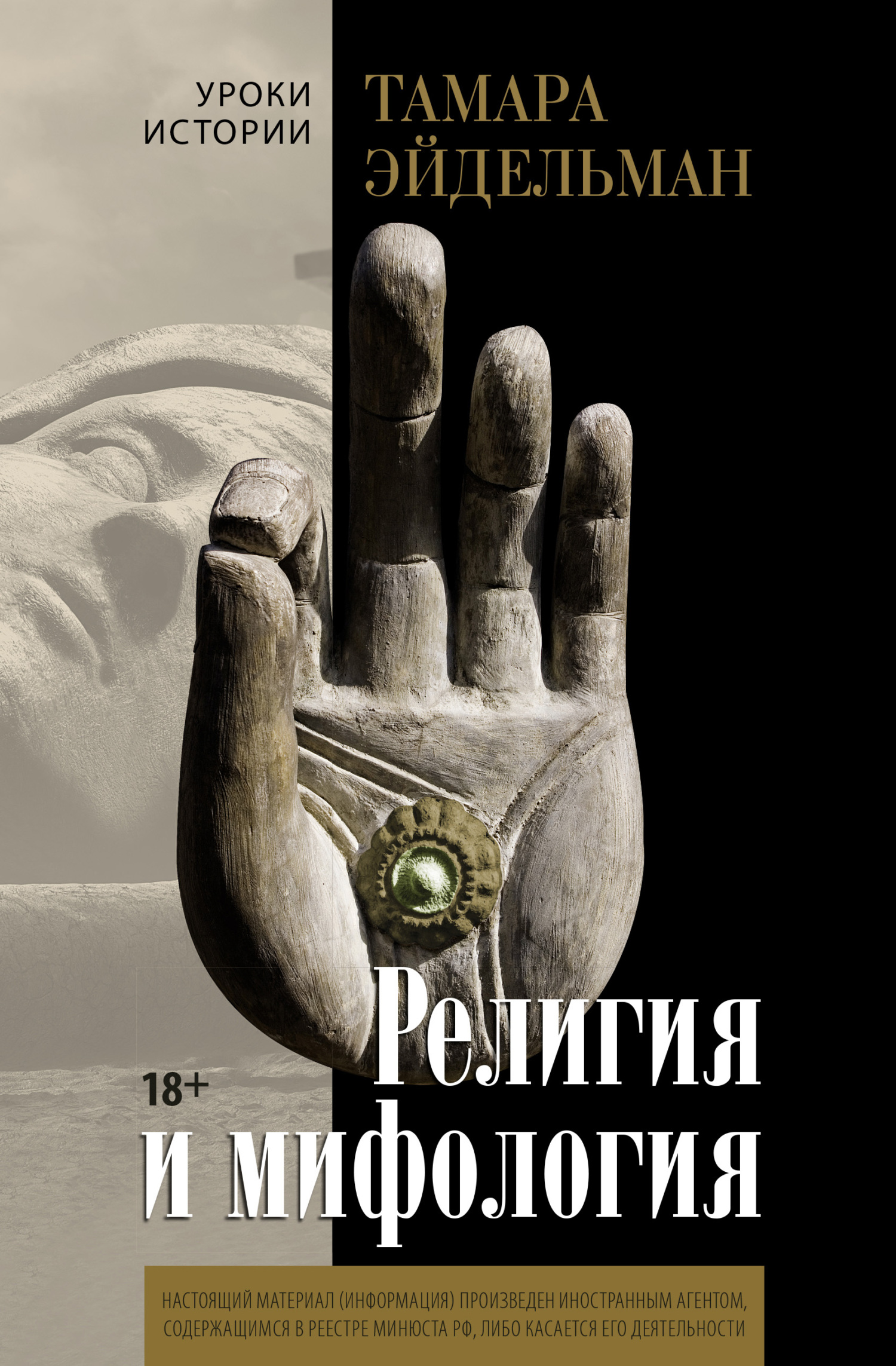

Рис. 3. Памятник Сергею Королеву и Юрию Гагарину в Таганроге. Скульптор О. К. Комов, 1975, бронза.

По мере того как Королев превращался в символ, его образ заметно менялся. Мифологический Королев вырос над людскими слабостями и стал визионером. Его личная увлеченность полетом человека в космос теперь служила воплощением неукротимого стремления всего народа к техническому и социальному прогрессу. Хотя до своих полетов большинство космонавтов встречались с Королевым лишь пару раз, в их биографиях он неизменно изображался их духовным отцом111. Постепенно историческая память стала ассоциироваться не столько с фотографиями, сколько с монументами, и мифологический Королев все дальше и дальше отходил от своего исторического прототипа.

Мифологизация хорошо заметна на примере двойного памятника Королеву и Гагарину, установленного в Таганроге (скульптор Олег Комов, 1975; рис.3). Монумент сделан по мотивам исторической фотографии 1961 года, но кое в чем заметно отклоняется от исходного изображения. На фото Королев и Гагарин улыбаясь смотрят друг на друга и ведут оживленную беседу112. В монументе же их лица мрачны, они не смотрят друг на друга и явно погружены в мечтания об освоении космоса. Королев больше не говорит с Гагариным, он говорит с «потомками»113. Образ Гагарина, в свою очередь, тоже мифологизирован. В реальной жизни он был ниже Королева, поскольку первые космонавты были невысокими, чтобы помещаться в небольшой космический аппарат. На памятнике же у космонавта примерно такой же рост, как у главного конструктора, что наделяет его фигуру достоинством и значимостью114. И Королев, и Гагарин потеряли свою индивидуальность, став официальными символами важной государственной программы.

Фильм «Укрощение огня» 1972 года стал основой мифологии Королева. Впервые в советском кино в нем показали работу космических инженеров, а также включили в видеоряд впечатляющие кадры реальных запусков ракет на Байконуре. Возвышенные устремления к освоению космоса тонко переплетались с романтической сюжетной линией115. Режиссер Даниил Храбровицкий пригласил заместителя и соратника Королева Бориса Чертока стать научным консультантом фильма. Тот быстро понял, что его роль состоит в выявлении технических огрехов, а не в том, чтобы помочь воссозданию настоящей истории. Его робкие попытки обсудить реальные события и сложные межличностные отношения были быстро пресечены. «Обычно я говорил: „Так не бывает“ или „Этого не было“,– вспоминал Черток.– Храбровицкий отвечал, что так надо, иначе фильм не выпустят»116. В фильме не упоминалось ни заключение Королева в ГУЛАГ, ни его последующая работа в «шарашке», тюремном конструкторском бюро, в 1940-х годах.

Конструирование мифа не всегда навязывалось сверху. Храбровицкий сознательно создавал миф. Чертоку он объяснял, что его целью было показать не то, как все происходило, а то, как все должно было произойти: «Я вовсе не обязан благоговейно относиться к действительным характерам и биографиям. Герои фильма мои, а не ваши, и зритель мне поверит потому, что этих героев он полюбит. Я сознательно идеализирую людей, хочу, чтобы они такими были. Это не должны быть отлакированные идеалы, но зритель должен полюбить каждого из моих героев. Злодеев, предателей, палачей, проституток, шпионов в нашем фильме не будет. Я восхищаюсь вами всеми такими, какие вы есть, но хочу сделать вас еще лучше». Храбровицкий сделал Андрея Башкирцева и Евгения Огнева – персонажей, изображающих в фильме Королева и главного конструктора ракетных двигателей Валентина Глушко,– близкими друзьями, не оставив между двумя главными конструкторами ни толики антагонизма. «Никакой зависти между настоящими друзьями Башкирцевым и Огневым быть не может. Они генетически должны быть лишены этого чувства»,– объяснял Храбровицкий117. Он утверждал, что зрители должны увидеть героев переживающими, тонко чувствующими и высококультурными людьми, а не холодными технократами.

Черток постепенно усвоил правила игры и даже сделал ценное предложение: ввести нового персонажа, который изображал бы высокопоставленного партийного деятеля Дмитрия Устинова, курировавшего космическую отрасль. Этот ход оказался чрезвычайно выигрышным, поскольку поддержка Устинова сильно помогла в преодолении барьеров цензуры. Устинов организовал специальный просмотр для членов Политбюро и обеспечил их согласие на выпуск фильма на экраны118.

«Укрощение огня» ждал большой художественный успех, однако многие лично знавшие Королева были разочарованы поверхностностью в изображении его жизни и характера. Ведущий космический журналист и биограф Королева Ярослав Голованов писал: «Прототипы документальны, но в то же время редкий фильм так пропитан ложью как „Укрощение огня“»119. Официальные советские критики, однако, не сочли мифотворчество недостатком. Напротив, они объявили фильм отличной иллюстрацией «художественной правды», оригинальной концепции в рамках социалистического реализма120.

Как и намеревался режиссер, «Укрощение огня» стало стержневым мифом советской космической истории для многих поколений зрителей. В 1972 году, когда фильм выпустили, его посмотрели 27,6 миллиона человек, а популярный советский киножурнал назвал Кирилла Лаврова, сыгравшего роль Башкирцева, лучшим актером года. С тех пор советское, а затем и российское телевидение ежегодно показывало «Укрощение огня» 12 апреля, в День космонавтики. В культурной памяти романтизированный Башкирцев занял место Королева. Вспоминая Королева, говорили на самом деле о Башкирцеве.

Героический миф советской космической программы был высечен в камне – в массивных монументах, которые помещали космонавтов, ведущих инженеров и советских