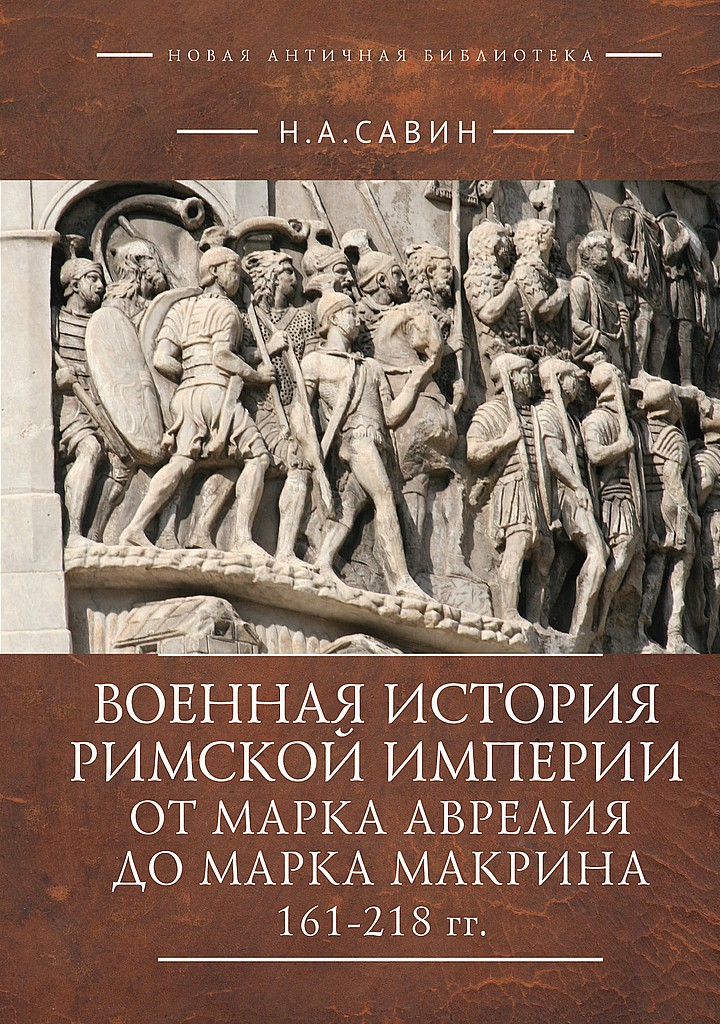

чешуйчатыми доспехами и усиленными шлемами, щиты овальные. Они напоминают фалангу, использовавшуюся Александром Македонским и эллинистическими армиями, только те, как и фалангарии Каракаллы, были облачены в льняные доспехи и кожаные шлемы. Римские фалангарии, вероятно, образовывали первые три шеренги линии, чтобы противостоять кавалерийской атаке клибанариев. Ряды позади, скорее всего, метали свой пилум или ланцею, чтобы сорвать атаку противника. А ведь у Лампридия есть рассказ и о том, как при подготовке к Персидской кампании Александр Север, из 6 легионов, дислоцированных, по-видимому, на Балканах, создал фалангу численностью в 30 тысяч человек.

Если быть точным, то это звучит так: «Он создал себе отряд среброщитников и златощитников, создал и фалангу из тридцати тысяч воинов, которых приказал называть фалангариями, и с ними очень успешно действовал в Персидской земле. Фаланга состояла из шести легионов, одинаково вооруженных; после Персидской войны они получали повышенное жалование» [Лампридий. Александр Север, L, 5].

У историков, критически относящихся к АЖА как к источнику, эта информация сразу вызвала отрицание как чистый вымысел. Более уравновешенные, вроде Макхью, считают, что фаланга была создана, но это был не отдельный корпус численностью в 30000 человек, состоящий из шести легионов, а переформирование всей походной армии с использованием небольших элитных подразделений, набранных для противодействия тактике Сасанидов.

Однако, нам кажется, что прав, всё-таки, Лампридий. Он совершенно чётко описывает то, что создал Александр и даже уточняет, что после Персидской войны легионеры-фалангарии получали повышенное жалование. Идея Александра, несомненно, была рождена Каракаллой в 214 году, когда он набрал в Македонии и Греции свыше 16000 фалангариев и 6000 спартанцев. Они и составили фалангу, ставшую центром строя Восточной армии, который должен был остановить любой удар конных клибанариев парфян и начать их теснить, обходя флангами легионов и ауксилий. Так оно, видимо, и получилось. Вероятно, и Макрин использовал фалангу Каракаллы в битве при Нисибисе в 217 году, причём, с успехом. Иначе, Александр не вернулся бы к этой идее. Многие офицеры, служившие с Александром Севером, ранее ходили в походы с Каракаллой. Неудивительно, что идея Каракаллы была быстро воскрешена. Сивенне разумно считает, что фаланга Александра состояла наполовину из сариссофоров и наполовину из арги-распидов и хризаспидов. Общая численность последних составляла 16 384 человека, в каждом из отрядов было по 8 192 человека [Syvanne. Gordian III and Philip the Arab. The Roman Empire at a Crossroads. Pen & Sword Military. 2021. – p.38].

Последнее, конечно, чистое предположение и нам оно кажется необоснованным. Нам кажется, что римляне вряд ли стали бы разрывать легион на части, а 16384 человека – это три легиона. Чтобы разделить это число на две равные части, нужно распилить один из легионов. Это вызвало бы значительные проблемы. Поэтому мы считаем, что численность аргираспидов и хризаспидов соотносилась как 2 к 1, и все легионы оставались целыми. Но это тоже лишь предположение.

Обратим внимание, что в фаланге Александра были не только фалангарии сариссофоры, но и легко вооружённые аргираспиды и хризаспиды, то есть фаланга была сбалансированной.

Мы видим, что набирать новую фалангу Александр не смог или не захотел. Во втором случае, он мог решить, что подготовка новобранцев займёт слишком долгое время и лучше переобучить уже готовых воинов шести легионов, которых он впоследствии не собирался распускать, судя по тому, что назначил им после войны повышенное жалование. В Риме было достаточно ясно, что война с персами будет не последней, поэтому распускать фалангу больше не собирались. Какие легионы вошли в состав фаланги? Точно мы не знаем. В фалангу не могли войти дунайские легионы. Дело в том, что в 6 легионах, составивших фалангу, было 30000 человек, а это значит, что легионы были практически полными. Дунайские же легионы шли в поход на Восток в виде вексилляций, что давало бы меньшую численность. А верхнемёзийские вексилляции IV Flavia и VII Claudia р. f. вообще воевали в Каппадокийской группе войск, отдельно от остальных легионов, составлявших фалангу. Они тоже не могли быть частью фаланги. Как и нижнегерманские. Александр не собирался распускать фалангу после войны, значит европейские легионы, пришедшие с Востока, должны были воевать фалангой и позже, уже в Европе. Но мы об этом ничего не слышим. Да и не было в этом никакой нужды. Война в Европе не требовала тяжёлой фаланги. Боевые действия против германцев и славян, наоборот, требовали манёвренности, что постепенно приводило к уменьшению численности легионов и росту значимости вспомогательных войск. Удар европейских варваров легионы спокойно выдерживали, а горно-лесистый характер местности требовал разделения большых группировок на малые отряды. Тяжёлая конница в Европе была только у языгов и роксоланов, но старые римские легионы давно приспособились к этому и успешно воевали. Фаланга македонского типа тут была совершенно не нужна. В каппадокийских и армянских горах ситуация была аналогичной. «Парфянские» легионы уже были нового типа, но принципиально отличного от тяжёлой фаланги. Их никто не стал бы переучивать. Новый IV Italica состоял из неопытных новобранцев и вряд ли за год смог бы освоить сложную технику и тактику фаланги. А значит, в состав фаланги Александра вошли именно сирийские легионы.

Согласно древним римским принципам, помимо легионов граждан, половину армии составляли регулярные вспомогательные части (ауксилии). До 212 года ауксилии были представлены негражданами империи, иногда, со своим национальным вооружением, но теперь они получили гражданство и, казалось, должны были быть расформированы. Однако такая организация уже давно прижилась и оправдала себя гибкостью использования, поэтому ауксилии сохранялись как специфические воинские части меньшего размера и большей манёвренности, чем легионы. Их пехота и кавалерия состояли либо из пятисотных, либо из тысячных ал и когорт, но существовали также смешанные алы и когорты. Существовали специализированные ауксилии лучников, разведчиков и дротико-метателей, но большинство обладали такой же гибкостью, как и легионы, в том смысле, что их можно было использовать либо как линейные войска, либо как застрельщиков.

А вот среди так называемых «нумерус» не было единообразия в размере или типе. Эти подразделения набирались сверх обычной нормы рекрутирования по мере необходимости. Союзники (федераты) тоже предоставляли для использования римлянами все имеющиеся у них силы, поэтому невозможно провести какую-либо классификацию их типов. Они, как и numeri, были разных размеров, и их оснащение было столь же разнообразным.

В эту эпоху снаряжение легионеров и регулярной вспомогательной пехоты было в принципе, одинаково. Экипировка подразделений гвардии отличалась от этой только тем, что их снаряжение было более модным, с добавлением украшений и т. д. Типичное снаряжение этой эпохи состояло из: 1) меча (спата – длинный меч, используемый в основном для рубящих